図1. アトピー性皮膚炎発症にかかわる3つの因子

1) Kabashima K. J Dermatol sci 70: 3-11, 2013

1) Kabashima K. J Dermatol sci 70: 3-11, 2013

アトピー性皮膚炎の治療

アトピー性皮膚炎は繰り返し皮膚に炎症を生じ、慢性に経過するため、治療は基本として対症療法となります。ステロイド外用薬や抗炎症性外用薬の適切な外用療法(塗り薬による治療)、保湿剤の併用、皮膚炎の悪化因子への対策を実践します。症状により抗アレルギー薬の内服(かゆみ止め)も併用し、症状がほぼないか、あっても軽微な状態で、日常生活に支障のない状態(寛解)に達し、その状態を維持することを目指します。

当院では、積極的に外用指導を行っています。

適切な外用薬による治療や、かゆみ止めの内服を行っても、症状の改善が思わしくない場合には、全身療法(注射薬である生物学的製剤や、内服薬であるJAK阻害薬による治療)を提案する場合があります。

当院では、積極的に外用指導を行っています。

適切な外用薬による治療や、かゆみ止めの内服を行っても、症状の改善が思わしくない場合には、全身療法(注射薬である生物学的製剤や、内服薬であるJAK阻害薬による治療)を提案する場合があります。

図.アトピー性皮膚炎での治療の流れのイメージ

外用療法および抗アレルギー薬の内服

1. 抗炎症作用のある外用薬による薬物療法

アトピー性皮膚炎は皮膚の炎症を繰り返し生じる疾患です。そのため、多くの場合、塗り薬による継続した治療が必要となります。

ただし、皮膚炎の程度や範囲は、患者さんにより様々です。外用の頻度や、外用薬の適切な選択は、患者さんごとに異なります。

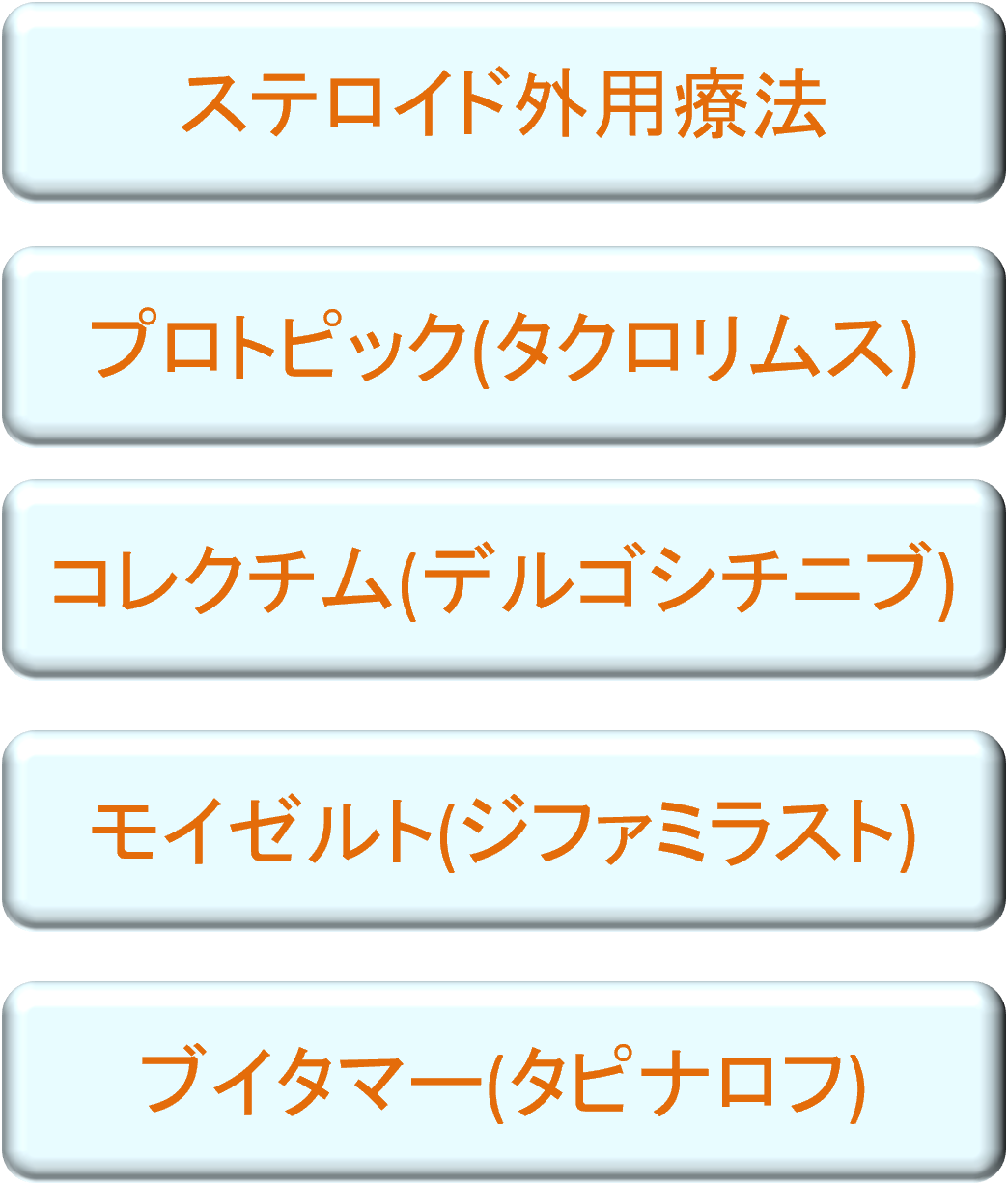

特に皮膚の炎症が強い場合には、皮膚炎の強さに応じた強さのステロイド外用薬(ステロイド外用薬は強さ別にランク付けされています)で治療をすることで、皮膚炎の鎮静化を図りますが、特に顔や首に関しては、症状が安定してきたら、

ステロイドを含まない抗炎症外用薬であるプロトピック軟膏やコレクチム軟膏、モイゼルト軟膏を外用して維持療法を行うことも多いです。また、2024年にはアトピー性皮膚炎の新しい外用薬として、ブイタマークリームが承認されました。

当院では、患者さんの症状の程度、症状の改善状態に合わせ、これらの薬剤を組み合わせ、選択を行うことを心がけています。

アトピー性皮膚炎は皮膚の炎症を繰り返し生じる疾患です。そのため、多くの場合、塗り薬による継続した治療が必要となります。

ただし、皮膚炎の程度や範囲は、患者さんにより様々です。外用の頻度や、外用薬の適切な選択は、患者さんごとに異なります。

特に皮膚の炎症が強い場合には、皮膚炎の強さに応じた強さのステロイド外用薬(ステロイド外用薬は強さ別にランク付けされています)で治療をすることで、皮膚炎の鎮静化を図りますが、特に顔や首に関しては、症状が安定してきたら、

ステロイドを含まない抗炎症外用薬であるプロトピック軟膏やコレクチム軟膏、モイゼルト軟膏を外用して維持療法を行うことも多いです。また、2024年にはアトピー性皮膚炎の新しい外用薬として、ブイタマークリームが承認されました。

当院では、患者さんの症状の程度、症状の改善状態に合わせ、これらの薬剤を組み合わせ、選択を行うことを心がけています。

アトピー性皮膚炎のメカニズム

適切な外用薬による治療や、かゆみ止めの内服を行っても、症状の改善が思わしくない場合には、注射薬(生物学的製剤)による治療を提案する場合があります。

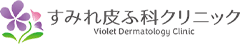

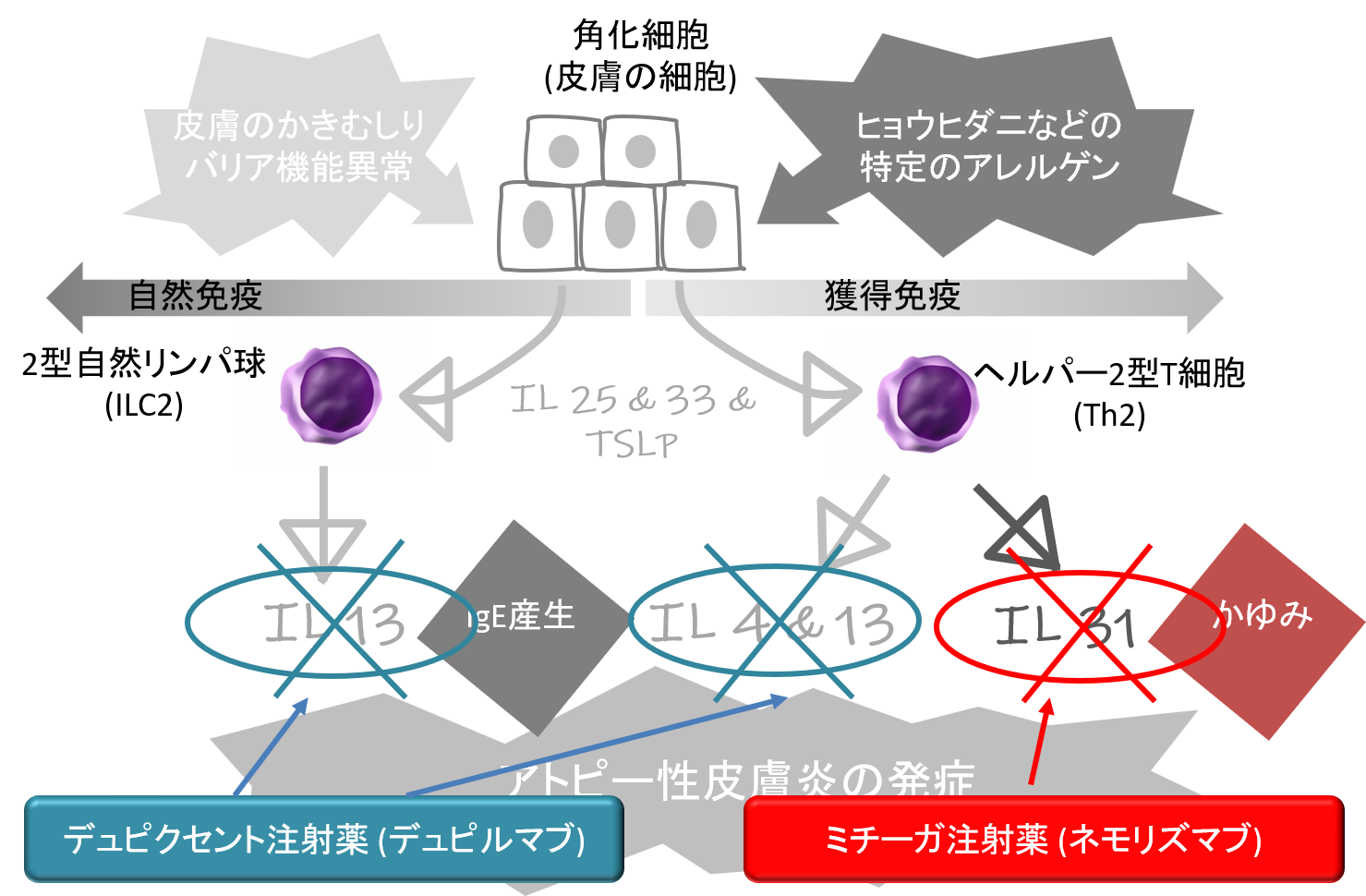

簡単にアトピー性皮膚炎にかかわるサイトカインと呼ばれる物質について示します。

アトピー性皮膚炎では、2型ヘルパーT細胞(Th2)とよばれる免疫細胞と自然リンパ球(ILC2)と呼ばれる免疫細胞が、様々な物質(サイトカインと呼ばれます)を分泌し、症状を発現します。代表的なものがIL-4, IL-13, IL-31というサイトカインです。これらのサイトカインが皮膚のかゆみはバリア機能の低下をン引き起こします(図1)

簡単にアトピー性皮膚炎にかかわるサイトカインと呼ばれる物質について示します。

アトピー性皮膚炎では、2型ヘルパーT細胞(Th2)とよばれる免疫細胞と自然リンパ球(ILC2)と呼ばれる免疫細胞が、様々な物質(サイトカインと呼ばれます)を分泌し、症状を発現します。代表的なものがIL-4, IL-13, IL-31というサイトカインです。これらのサイトカインが皮膚のかゆみはバリア機能の低下をン引き起こします(図1)

アトピー性皮膚炎での注射製剤による治療について

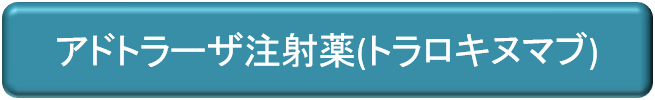

現在アトピー性皮膚炎に使用可能な注射薬は4製剤、デュピクセント(デュピルマブ)、アドトラーザ(トラロキヌマブ)、イブグリース(レブリキズマブ)、ミチーガ(ネモリズマブ)があります。

どの製剤も~マブ(mab)という語尾がついていますが、モノクローナル抗体(monoclonal antibody:mab)の略であり、バイオテクノロジーにより製造された抗体製剤です。

先に示しましたように、アトピー性皮膚炎では、IL-4, IL-13, IL-31というサイトカインが病状の悪化に関わっています。

デュピクセントはIL-4とIL-13の働きを抑え、アドトラーザ、イブグリースはIL-13の働きを抑えることにより効果を発揮します。これらの薬剤の投与により投与開始後16週で、皮膚症状を75%軽減できる患者さんは50%以上と報告され、非常に高い効果と、長期の安全性のデータが示されています。

またミチーガは、IL-31の働きを抑える薬剤で、16週時点でアトピー性皮膚炎によるかゆみを平均40%程度改善したと報告されています。

下の表に各注射製剤の概要を示します(表は右にスライドできます)。

どの製剤も~マブ(mab)という語尾がついていますが、モノクローナル抗体(monoclonal antibody:mab)の略であり、バイオテクノロジーにより製造された抗体製剤です。

先に示しましたように、アトピー性皮膚炎では、IL-4, IL-13, IL-31というサイトカインが病状の悪化に関わっています。

デュピクセントはIL-4とIL-13の働きを抑え、アドトラーザ、イブグリースはIL-13の働きを抑えることにより効果を発揮します。これらの薬剤の投与により投与開始後16週で、皮膚症状を75%軽減できる患者さんは50%以上と報告され、非常に高い効果と、長期の安全性のデータが示されています。

またミチーガは、IL-31の働きを抑える薬剤で、16週時点でアトピー性皮膚炎によるかゆみを平均40%程度改善したと報告されています。

下の表に各注射製剤の概要を示します(表は右にスライドできます)。

|

製品名 (一般名)

|

標的分子

|

投与方法

|

注射薬の投与間隔

|

|

デュピクセント (デュピルマブ)

|

IL-4, IL-13

|

注射

|

2週間おき

|

|

ミチーガ (ネモリズマブ)

|

IL-31

|

注射

|

4週間おき

|

|

アドトラーザ(トラロキヌマブ)

|

IL-13

|

注射

|

2週間おき

|

|

イブグリース(レブリキズマブ)

|

IL-13

|

注射

|

2~4週おき

|

表1. 中等症以上のアトピー性皮膚炎(15歳以上)に投与が検討される全身療法

当院でのアトピー性皮膚炎への注射製剤導入の流れ

注射製剤は、投与スケジュールや、注射本数が各薬剤で異なります。以下に当院での製剤の導入の流れを示します。

はじめてアトピー性皮膚炎の注射製剤(生物学的製剤)の導入を行う方の場合

STEP 1. 導入前診察

まず、医師によるアトピー性皮膚炎の重症度の評価、現在までの治療内容など、詳細な問診、診察を行います。診察の結果、注射製剤による治療の適応となる場合は、医療費(高額療養費制度が適用できる場合があります)、利用できそうな医療費補助制度などにつきお話しし、投与計画につき確認を行い、投与開始日を決めます(初回来院日当日のデュピクセント投与は行っておりません)。

STEP 2. 初回投与日

院内で注射製剤の初回注射を行います。自己注射(あるいは保護者による注射)の練習のため、当院看護師より1回目の注射指導を行います。

STEP 3. 2回目投与日

院内で2回目注射を行います。当院看護師より2回目の注射指導を行います。

STEP4. 3回目以降の投与

院外処方にて、注射製剤の処方をし、次回の来院日を決めます(最大12週後)。

まず、医師によるアトピー性皮膚炎の重症度の評価、現在までの治療内容など、詳細な問診、診察を行います。診察の結果、注射製剤による治療の適応となる場合は、医療費(高額療養費制度が適用できる場合があります)、利用できそうな医療費補助制度などにつきお話しし、投与計画につき確認を行い、投与開始日を決めます(初回来院日当日のデュピクセント投与は行っておりません)。

STEP 2. 初回投与日

院内で注射製剤の初回注射を行います。自己注射(あるいは保護者による注射)の練習のため、当院看護師より1回目の注射指導を行います。

STEP 3. 2回目投与日

院内で2回目注射を行います。当院看護師より2回目の注射指導を行います。

STEP4. 3回目以降の投与

院外処方にて、注射製剤の処方をし、次回の来院日を決めます(最大12週後)。

すでに他院で注射製剤(生物学的製剤)の導入をされている方の場合

STEP 1. 導入前診察

医師による現在のアトピー性皮膚炎の診察、現在までの治療内容など、詳細な問診、診察を行います。医療費につき確認、利用できそうな医療費補助制度などをご利用いただいていない場合は、情報提供を行います。自己注射の方は次回処方日を、院内での注射を希望される方は注射日を決めます(初回来院日当日の注射製剤の投与は行っておりません)。

STEP 2. 処方あるいは注射

院外処方にて、注射製剤の処方をし、次回の来院日を決めます(最大12週後)。

医師による現在のアトピー性皮膚炎の診察、現在までの治療内容など、詳細な問診、診察を行います。医療費につき確認、利用できそうな医療費補助制度などをご利用いただいていない場合は、情報提供を行います。自己注射の方は次回処方日を、院内での注射を希望される方は注射日を決めます(初回来院日当日の注射製剤の投与は行っておりません)。

STEP 2. 処方あるいは注射

院外処方にて、注射製剤の処方をし、次回の来院日を決めます(最大12週後)。

注射薬による治療 (生物学的製剤)

注射薬としては、デュピクセント(デュピルマブ)、ミチーガ(ネモリズマブ)、アドトラーザ(トラロキヌマブ)があり、当院で導入可能です。どの製剤も~マブ(mab)という語尾がついていますが、モノクローナル抗体(monoclonal antibody:mab)の略であり、バイオテクノロジーにより製造された抗体製剤です。デュピクセントとアドドラーザは2週間おきに注射を行い、ミチーガは4週間おきに注射を行います。

それぞれの薬剤の作用部位は図7を参照ください。

アトピー性皮膚炎の注射薬による全身療法は、製剤の薬価が高額となり、高額療養費制度が適用となる場合があります。

それぞれの薬剤の作用部位は図7を参照ください。

アトピー性皮膚炎の注射薬による全身療法は、製剤の薬価が高額となり、高額療養費制度が適用となる場合があります。

図7. デュピクセント®とミチーガ®の作用部位

図7. デュピクセント®とミチーガ®の作用部位

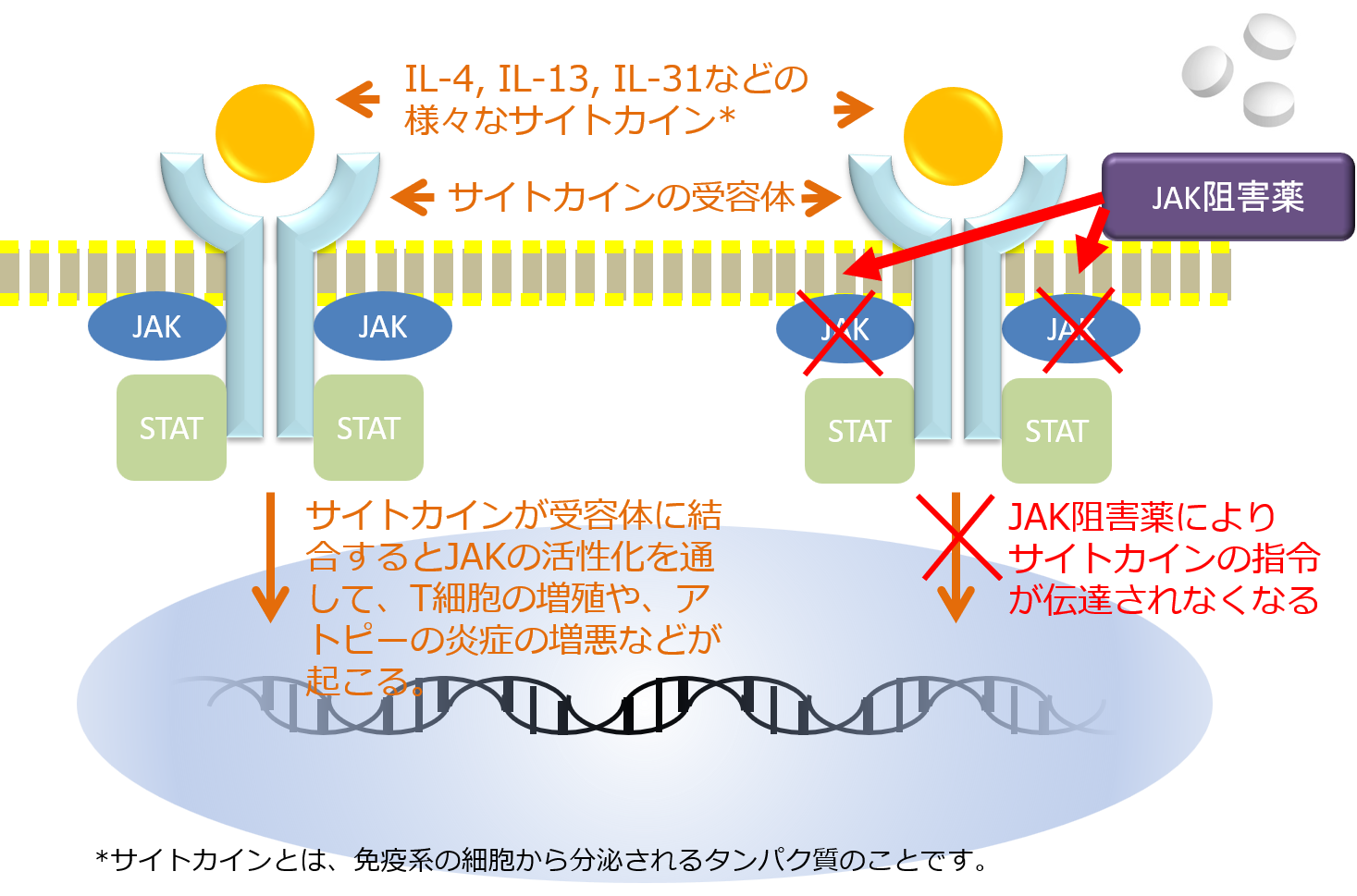

内服薬による治療

内服薬は、新しい薬剤では、JAK (ヤヌスキナーゼ)という物質の働きを妨げるJAK阻害薬があります。JAKはIL-4やIL-13などからの指令を受ける受容体と共に、指令を細胞内にある核に伝えますが、JAK阻害薬はこの働きを阻害するため、アトピー性皮膚炎での炎症反応などを抑えます(図8)。

JAK阻害薬は、オルミエント(バリシチニブ)、リンヴォック(ウパダシチニブ)、サイバインコ(アブロシチニブ)の3剤が外用療法でコントロールが難しい中等症から重症のアトピー性皮膚炎への適用があります。

また、以前よりアトピー性皮膚炎治療に使用されている免疫抑制薬であるネオーラル(シクロスポリン)も同様に適用があります。

JAK阻害薬の導入には胸部X線撮影や胸部CT撮影、ウイルス性肝炎を調べる血液検査などが必要となります。胸部X線撮影や胸部CT検査は別途、提携している他院で行っていただく必要があります。

アトピー性皮膚炎の全身療法は、製剤の薬価が高額となり、高額療養費制度が適用となる場合があります。

ネオーラル(シクロスポリン)は血圧測定、血液検査で血中の薬剤濃度を調べながら、有効性により3か月までの投与が可能です。

JAK阻害薬は、オルミエント(バリシチニブ)、リンヴォック(ウパダシチニブ)、サイバインコ(アブロシチニブ)の3剤が外用療法でコントロールが難しい中等症から重症のアトピー性皮膚炎への適用があります。

また、以前よりアトピー性皮膚炎治療に使用されている免疫抑制薬であるネオーラル(シクロスポリン)も同様に適用があります。

JAK阻害薬の導入には胸部X線撮影や胸部CT撮影、ウイルス性肝炎を調べる血液検査などが必要となります。胸部X線撮影や胸部CT検査は別途、提携している他院で行っていただく必要があります。

アトピー性皮膚炎の全身療法は、製剤の薬価が高額となり、高額療養費制度が適用となる場合があります。

ネオーラル(シクロスポリン)は血圧測定、血液検査で血中の薬剤濃度を調べながら、有効性により3か月までの投与が可能です。

図8. JAK阻害薬の作用部位のイメージ図です。JAKにはJAK1, JAK2, JAK3と3種類があります。

②スキンケア・外用療法による皮膚バリア機能の異常の補正

アトピー性皮膚炎では、皮膚バリア機能異常により、皮膚の水分保持機能が低下し、皮膚の乾燥が、特徴的な症状として現れます。このバリア機能の異常によって、外界からの病原体やアレルギー原因物質への防御能力が低下し、皮膚の炎症を起こしやすい状態となっています(図2)。

この皮膚のバリア機能を保湿外用薬を外用することにより補正することは、バリア機能を回復させ、皮膚炎を起こしにくい状態を維持するために重要となります。

皮膚に付着した細菌などや、アレルギー原因物質、汗などの体液は、皮膚の炎症の原因となるため、シャワーや入浴により、皮膚を清潔に保ち、炎症の起こりにくい状態にすることも大切です。お湯の温度は38℃~40℃くらいがよく、熱すぎるお湯はかゆみが増し、お勧めできません。

この皮膚のバリア機能を保湿外用薬を外用することにより補正することは、バリア機能を回復させ、皮膚炎を起こしにくい状態を維持するために重要となります。

皮膚に付着した細菌などや、アレルギー原因物質、汗などの体液は、皮膚の炎症の原因となるため、シャワーや入浴により、皮膚を清潔に保ち、炎症の起こりにくい状態にすることも大切です。お湯の温度は38℃~40℃くらいがよく、熱すぎるお湯はかゆみが増し、お勧めできません。