高額療養費制度と限度額適用認定証について

医療費が高額となる場合、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の1か月(歴月:1日から末日まで)分が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分の払い戻しを受ける「高額療養費制度」という制度があります。

一定の上限額は、年齢や所得に応じて定められています(表1)。

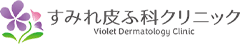

高額療養費制度の申請のみでは、窓口で医療費の自己負担額(通常は3割)を払い、払い戻し金の受け取りまでは診察月から3か月以上待つこととなります。これは、一時的にではありますが、出費が多額となることがあり、家計に負担となることがあります(図1) 。

アトピー性皮膚炎での注射薬や内服薬の治療の一部、乾癬の生物学的製剤を用いた注射による治療では、医療費が自己負担限度額を超える場合があります。

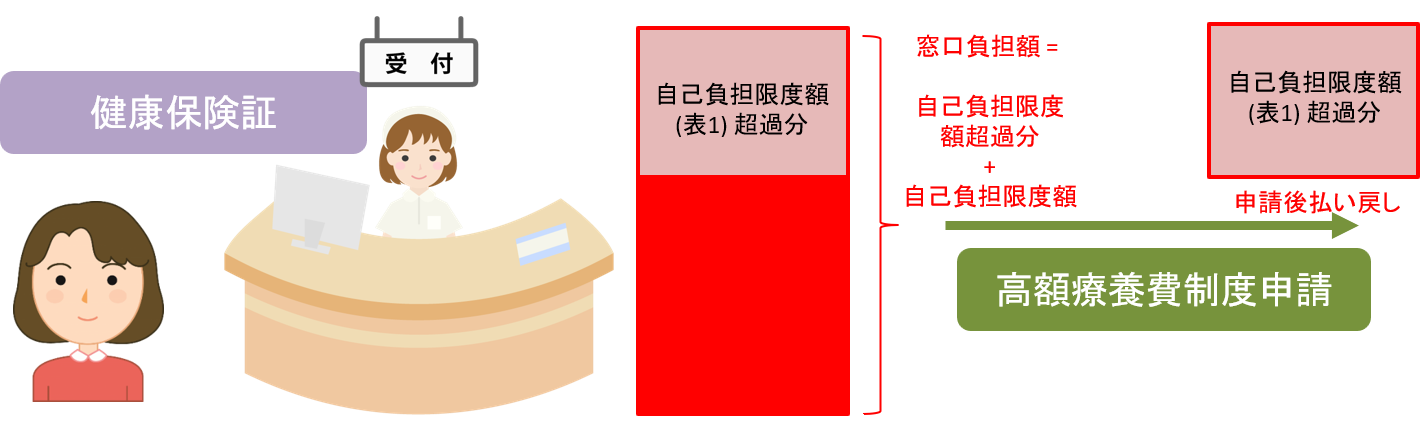

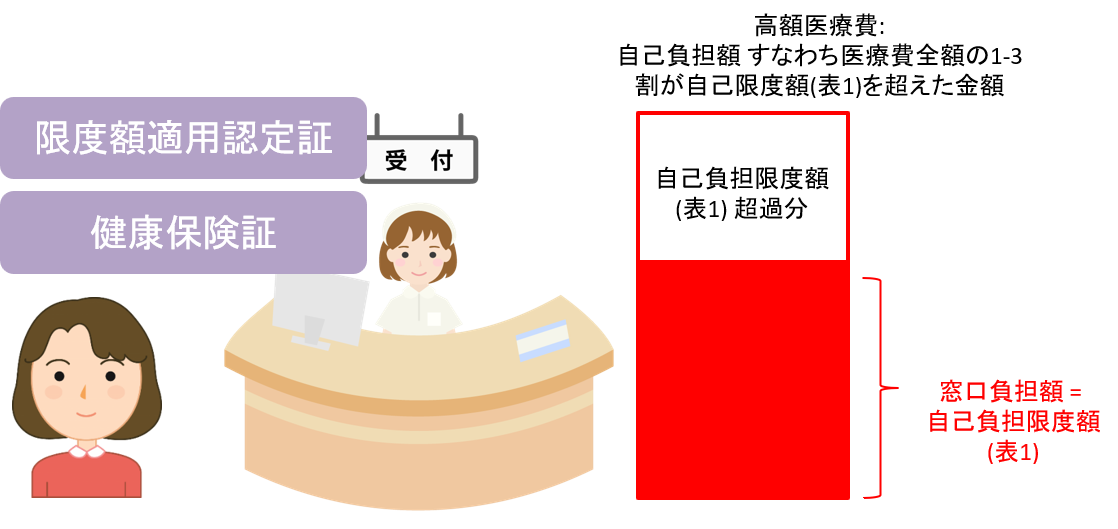

事前に自己負担限度額を超える高額医療費の出費があることがわかっている場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けることで、窓口での負担額を自己負担限度額にまで減額できます。「限度額適用認定証」の発行には、各健康保険の窓口での申請が必要です(図2)。

一定の上限額は、年齢や所得に応じて定められています(表1)。

高額療養費制度の申請のみでは、窓口で医療費の自己負担額(通常は3割)を払い、払い戻し金の受け取りまでは診察月から3か月以上待つこととなります。これは、一時的にではありますが、出費が多額となることがあり、家計に負担となることがあります(図1) 。

アトピー性皮膚炎での注射薬や内服薬の治療の一部、乾癬の生物学的製剤を用いた注射による治療では、医療費が自己負担限度額を超える場合があります。

事前に自己負担限度額を超える高額医療費の出費があることがわかっている場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けることで、窓口での負担額を自己負担限度額にまで減額できます。「限度額適用認定証」の発行には、各健康保険の窓口での申請が必要です(図2)。

図1. 1か月の窓口負担額(通常は3割負担に該当する額)が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、窓口での提示が健康保険証のみですと、自己負担超過額も一旦請求されます。その後、高額療養費制度を申請すると、後に自己負担限度額超過分の払い戻しを受けることができます。

図2. 1か月の窓口負担額(通常は3割負担に該当する額)が一定の金額(自己負担限度額)を超える場合、 窓口で健康保険証と事前に申請した限度額認定証を提示すると、自己負担限度額超過分の支払いはなく、自己負担限度額が窓口で請求される額となります。

限度額適用認定書

高額療養費の多数回該当について

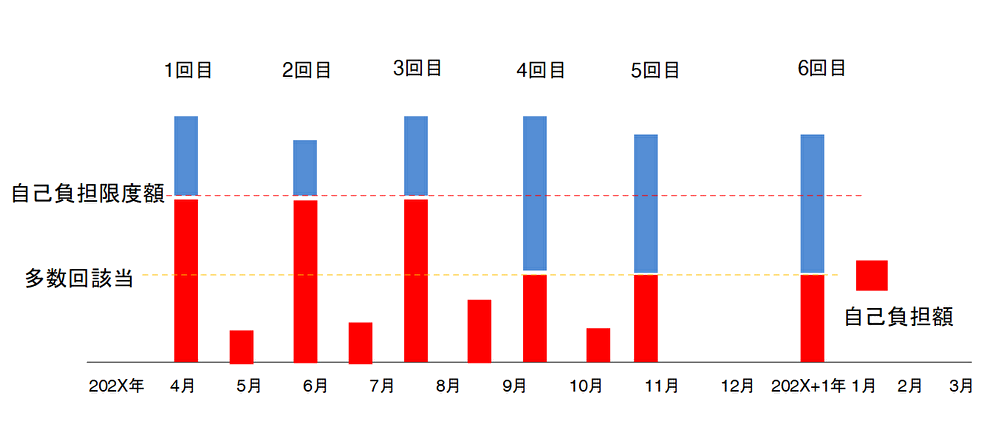

高額医療費(自己負担の限度額を超えた金額の医療費)が、過去12か月の間に3回以上必要となった場合、4回目からは、自己負担限度額がさらに軽減される「多数回該当」という制度があります(図3)。 多数回該当での自己負担限度額は表1, 表2を参照ください。

図3. 過去12か月に自己負担限度額を超える医療費が3回以上必要となった場合、4回目からは自己負担額がさらに軽減されます。

表1. 70歳未満の方の自己負担限度額

|

所得区分

|

ひと月の自己負担限度額(世帯ごと)

|

多数回該当

|

|

|

ア

|

年収約1,160万円~

|

252,600円 + (医療費 – 842,000) x 1%

|

140,100円

|

|

イ

|

年収約770~1,160万円

|

167,400円 + (医療費 – 558,000) x 1%

|

93,000円

|

|

ウ

|

年収約370~770万円

|

80,100円 + (医療費 – 267,000) x 1%

|

44,400円

|

|

エ

|

~年収約370万円

|

57,600円

|

44,400円

|

|

オ

|

住民税非課税者

|

35,400円

|

24,600円

|

表2. 70歳以上の方の自己負担限度額

|

所得区分

|

ひと月の自己負担限度額(世帯ごと)

|

多数回該当**

|

|

|

現役並みIII

|

年収約1,160万円~

|

252,600円 + (医療費* – 842,000円) x 1%

|

140,100円

|

|

現役並みII

|

年収約770万~1,160万円

|

167,400円 + (医療費 – 558,000円) x 1%

|

93,000円

|

|

現役並みI

|

年収約370万~770万円

|

80,100円 + (医療費 – 267,000円) x 1%

|

44,400円

|

|

一般所得者

|

年収約156万~370万円

|

57,600円

(個人の外来受診の場合は 18,000円) |

44,400円

|

|

低所得者

|

諸条件により24,600円もしくは15,000円

(個人の外来受診の場合は8,000円) |

適用なし

|

|

付加給付制度について

付加給付制度とは、ご加入の健康保険が独自に定めている自己負担額を超えた場合に払い戻される給付制度のことです。各健康保険が定める自己負担額が、国が定める自己負担限度額より低く設定されている場合があり、さらに手厚い医療費補助を受けられる場合があります。付加給付制度はすべての健康保険で実施されているわけではありません。詳しくは、ご加入の健康保険にご確認をお願いします。

その他の医療費補助制度

未就学児、小学生、中学生、高校生のお子さんの医療費補助制度につきましては、各自治体により、それぞれ医療費補助制度が設けられています(小平市ではマル乳、マル子、マル青など)。詳しい条件などにつきましては、はお住まいの市区町村でご確認をお願いします。

また、大学などで、独自に医療費補助制度を運営している場合があります。詳しい条件などにつきましては、学生課などにご確認をおねがいします。

また、大学などで、独自に医療費補助制度を運営している場合があります。詳しい条件などにつきましては、学生課などにご確認をおねがいします。