水ぼうそう (水痘)とは

水ぼうそう(水痘)は、水痘・帯状疱疹ウイルスという名前のウイルスによる感染症です。このウイルスは、分類上ヘルペスウイルス科という、ヘルペスウイルスの仲間となります。水痘・帯状疱疹ウイルスは、気道粘膜や眼結膜から体に侵入し、血流れにのって、全身の皮膚に分布して、発熱と、全身の皮膚に水疱を引き起こします(写真1)。

写真1. すでにほとんどの水疱がかさぶたになった状態

水ぼうそう(水痘)の感染経路と水痘・帯状疱疹ウイルスの性質

水ぼうそう(水痘)は、空気感染(空気中を漂うウイルス粒子を吸入し感染、飛沫感染(くしゃみやつばなどを吸入して感染)、接触感染(ウイルスのついたドアノブや手すりなどを触って感染)などにより気道粘膜や眼粘膜に侵入し、発症します。

水ぼうそうを発症すると、発熱と、全身に水疱が多発します。水疱は徐々にかさぶたとなり、脱落します(写真1)。発疹出現1-2日前から水疱がすべてかさぶたになるまで感染力があると考えられています。多くの場合、治癒までおよそ1週間ほどかかります。また、すべての水疱がかさぶたになるまでは、学校などへの出席は停止となります(学校保健安全法)。免疫不全状態にある場合は、症状が長引いたり、重症化したりすることがあります。

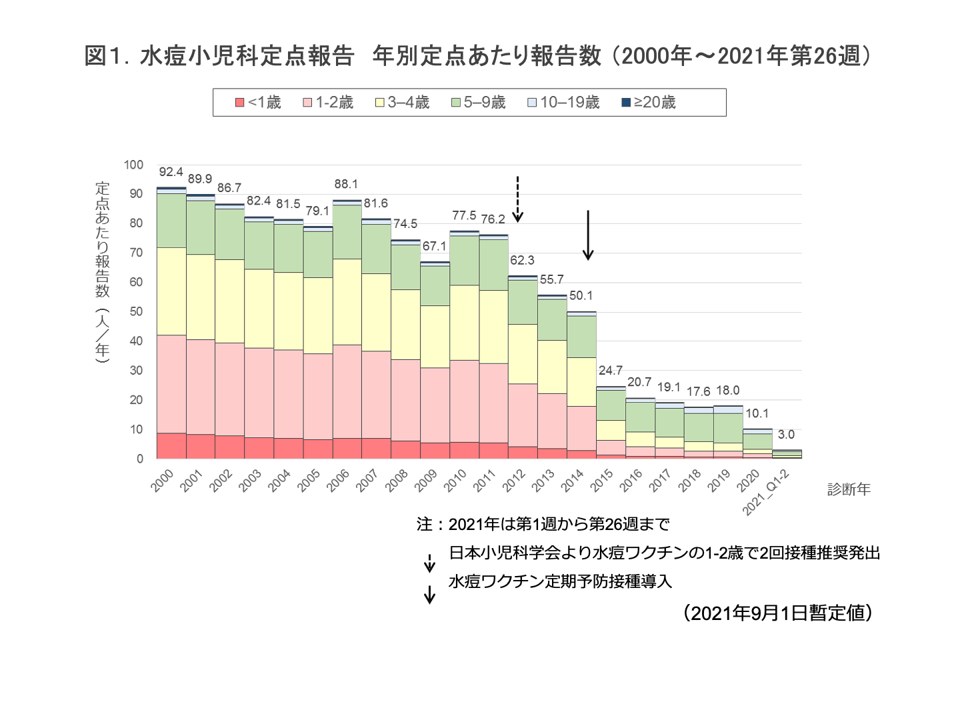

水痘・帯状疱疹ウイルスの基本再生産数(新型コロナウイルスの流行で社会的に有名になった言葉ですが、1人の感染者が、その感染症に対する免疫のない集団に入った時に何人に感染を引き起こしうるかという数字です)は、8-10とされており、感染力はかなり強いです。ただし、2014年に水ぼうそうワクチンの定期接種が開始され、集団での免疫の獲得により2015年より感染の報告件数がかなり減少しています(図1)。

水ぼうそうを発症すると、発熱と、全身に水疱が多発します。水疱は徐々にかさぶたとなり、脱落します(写真1)。発疹出現1-2日前から水疱がすべてかさぶたになるまで感染力があると考えられています。多くの場合、治癒までおよそ1週間ほどかかります。また、すべての水疱がかさぶたになるまでは、学校などへの出席は停止となります(学校保健安全法)。免疫不全状態にある場合は、症状が長引いたり、重症化したりすることがあります。

水痘・帯状疱疹ウイルスの基本再生産数(新型コロナウイルスの流行で社会的に有名になった言葉ですが、1人の感染者が、その感染症に対する免疫のない集団に入った時に何人に感染を引き起こしうるかという数字です)は、8-10とされており、感染力はかなり強いです。ただし、2014年に水ぼうそうワクチンの定期接種が開始され、集団での免疫の獲得により2015年より感染の報告件数がかなり減少しています(図1)。

国立感染症研究所ホームページより

水ぼうそう(水痘)の診断と治療

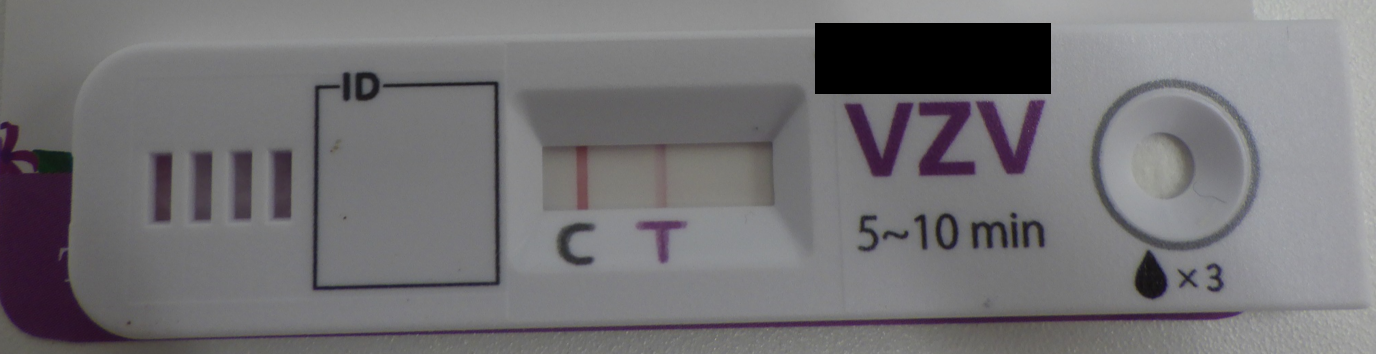

水ぼうそうの診断は、経験を積んだ小児科医や皮膚科医であれば、病歴と患部の視診(患部を見て診断すること)によって可能なことも多いですが、診断の補助として、最近では、デルマクイックVZVという迅速検査キットが使用されることもあります(写真2)。

水ぼうそうの治療は、水疱に対してのフェノール・亜鉛華リニメントなどの外用療法で二次感染予防、皮疹の乾燥を促し、抗ウイルス薬の内服などを行います。

水ぼうそうの治療は、水疱に対してのフェノール・亜鉛華リニメントなどの外用療法で二次感染予防、皮疹の乾燥を促し、抗ウイルス薬の内服などを行います。

写真2. 水ぼうそうの迅速検査キット、デルマクイックVZVです。水疱部から検体を採取し、5分から10分程度でT(テストライン)に写真のように紫色の線が出現すれば、陽性です。Cはコントロールラインで、検査が適切に行われていれば、紫色の線が出現します。

水痘ワクチンによる水ぼうそうの予防

水ぼうそうの予防には、弱毒生ワクチン(弱い水痘ウイルス)の接種が有効であり、小児には、2回接種を行うこととなっており、1回目の接種は生後12か月から15か月までの間に、2回目の接種は、1回目接種後3か月以上の間隔をあけて、標準的には6か月から12か月後に接種することが推奨されています*。以前は任意接種でしたが、2014年より水ぼうそうワクチンの定期予防接種が可能となり、2015年以降の水ぼうそう発症報告数は減少してきています。

*日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール(2023.4.1)より

水ぼうそう(水痘)と帯状疱疹

水痘の症状が消失した後にも、水痘帯状疱疹ウイルスは、知覚神経節(痛みなどを感じる神経の根っこ)に潜み、水ぼうそうに対する免疫が低下した状況で、神経の走行に沿って、帯状疱疹を発症する場合があります。帯状疱疹は、必ず発症するものではなく、一生発症しない場合もあれば、数十年たってから、発症する場合もあります。