アトピー性皮膚炎の病態

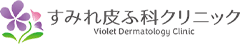

アトピー性皮膚炎の発症には、①皮膚バリア機能異常、②アレルギー・免疫反応、③皮膚のかゆみが関わるというアトピー性皮膚炎の三位一体論1)という考え方があります(図1)。これらの三つの要素が互いに絡みあい、皮膚炎の慢性化にも影響していると考えられます。一つ一つの要素を少し詳しく見ていきます。少し専門的な内容になります。

図1. アトピー性皮膚炎発症にかかわる3つの因子

1) Kabashima K. J Dermatol sci 70: 3-11, 2013

1) Kabashima K. J Dermatol sci 70: 3-11, 2013

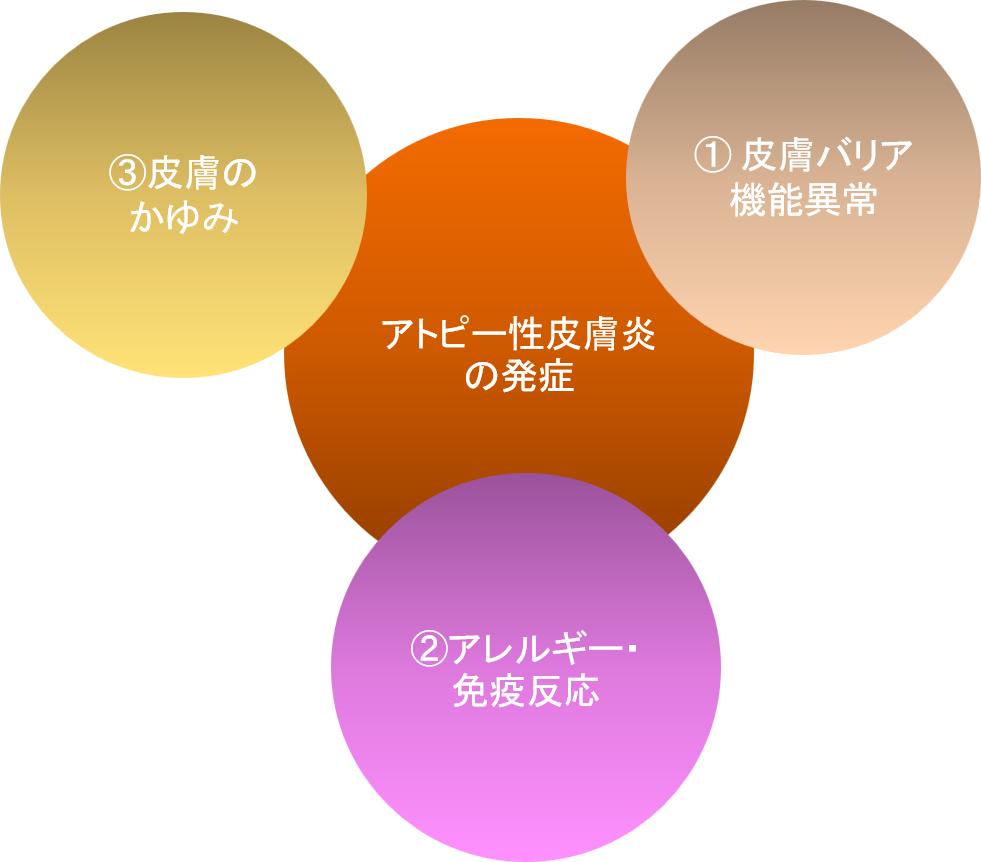

①皮膚バリア機能異常

図2は、角化細胞からなる表皮のイメージ図です。表皮には、最も外側に角層と呼ばれる層があり、皮膚バリアとしての役割を果たしています。皮膚バリアは、体の内側からの水分の蒸散を防ぎ、外界からの病原菌やアレルゲンの侵入を阻止するバリア機能を持っています。

アトピー性皮膚炎ではこのバリア機能に異常があり、外部の病原体やハウスダストなどのアレルギー原因物質などの刺激を受けやすく、それに伴って皮膚の炎症を起こしやすくなります。また、角層にある水分保持作用を持つ天然保湿因子のもととなるフィラグリンという物質の欠乏(遺伝的な場合もあります)と、セラミドという物質の欠乏が報告されています。

アトピー性皮膚炎ではこのバリア機能に異常があり、外部の病原体やハウスダストなどのアレルギー原因物質などの刺激を受けやすく、それに伴って皮膚の炎症を起こしやすくなります。また、角層にある水分保持作用を持つ天然保湿因子のもととなるフィラグリンという物質の欠乏(遺伝的な場合もあります)と、セラミドという物質の欠乏が報告されています。

図2. アトピー性皮膚炎での皮膚のバリア機能異常

②免疫反応

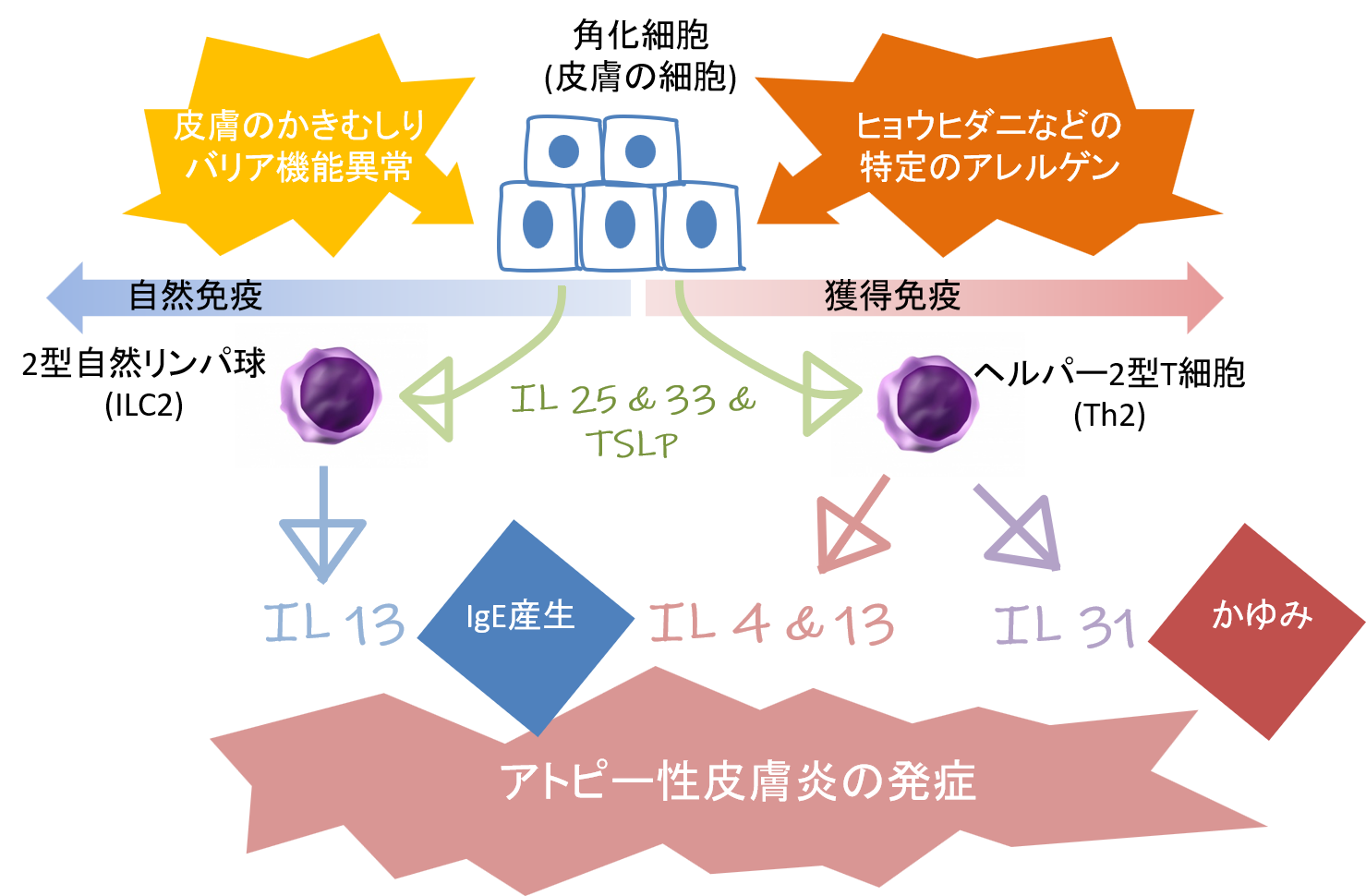

アトピー性皮膚炎での皮膚での免疫反応には、自然免疫と呼ばれる免疫反応と、獲得免疫と呼ばれる免疫反応の両方の側面があります(図3)。

自然免疫とは、免疫反応が、外からの非特定の病原体(例えば細菌やウイルスといった大きなくくり)により自動的に引き起こされる炎症反応です。自然免疫は、生まれつき備わっている免疫機構のことです。

それに対して、獲得免疫とは、免疫担当細胞が、外からの特定の病原体(例えば、チリダニ科のヒョウヒダニなど)を記憶し、その病原体が皮膚に接触した時に、引き起こされる免疫反応となります。獲得免疫は、後天的に培われていく免疫反応です。

自然免疫とは、免疫反応が、外からの非特定の病原体(例えば細菌やウイルスといった大きなくくり)により自動的に引き起こされる炎症反応です。自然免疫は、生まれつき備わっている免疫機構のことです。

それに対して、獲得免疫とは、免疫担当細胞が、外からの特定の病原体(例えば、チリダニ科のヒョウヒダニなど)を記憶し、その病原体が皮膚に接触した時に、引き起こされる免疫反応となります。獲得免疫は、後天的に培われていく免疫反応です。

③皮膚のかゆみ

かゆみで皮膚をかき壊すと、外部からの病原体やアレルゲンが角化細胞(皮膚の細胞)と接触し、角化細胞から、IL25, IL33, TSLPという物質が作られます。

これらの物質は、2型自然リンパ球(ILC2)と呼ばれる自然免疫にかかわる免疫細胞やヘルパー2型T細胞(Th2)と呼ばれる獲得免疫にかかわる細胞を刺激し、ILC2はIL13という物質を、Th2はIL4, IL13, IL31という物質を分泌します。

IL4とIL13は、アレルギーに関連するIgEという抗体の産生を促します。また、このIL4とIL13は特にアトピー性皮膚炎の発症と深く関連すると考えられています。

さらにIL31は、直接、アトピー性皮膚炎のかゆみを誘発する物質と考えられています(図3)。

これらの物質は、2型自然リンパ球(ILC2)と呼ばれる自然免疫にかかわる免疫細胞やヘルパー2型T細胞(Th2)と呼ばれる獲得免疫にかかわる細胞を刺激し、ILC2はIL13という物質を、Th2はIL4, IL13, IL31という物質を分泌します。

IL4とIL13は、アレルギーに関連するIgEという抗体の産生を促します。また、このIL4とIL13は特にアトピー性皮膚炎の発症と深く関連すると考えられています。

さらにIL31は、直接、アトピー性皮膚炎のかゆみを誘発する物質と考えられています(図3)。